うおー大きい!! 醸造に無くてならない大きな仕込桶、木製で6〜8尺桶(深さ・直径等2m〜)釘一本使わない職人技。原料や製法に拘り、職人が手間ひまを惜しまず木桶に仕込み、更に1年以上かけて天然醸(四季の寒暖差で発酵・熟成させる)を守り続けています。この製法は業界全体の僅1%。製法(天然醸造)は、伝承の技術で四季の寒暖差により発酵・熟成させる職人の技と勘が必須、木桶に仕込んだ諸味(もろみ)の状態で攪拌(かくはん)を重ね、熟成を促し搾りから出荷まで大変な労力と時間がかかります。「日本一」の名ふさわしく、今もなおこの製法を守り続け職人が丹精込めて造り続けています。「残すべき伝統は守りつつ、徹底した安心安全との両立を目指していきます」と当主岡さん。

桶の中で一年以上の時を掛け熟成し、絞りの時を待つ。2012年の大改修後も貴重な酵母菌が住み着いた梁や柱は、大切に残されてます。「蔵に住み着いた酵母菌こそが天然醸造の醤油づくりの生命線。蔵付きの生きた酵母は真に、岡直三郎商店の財産である。」当主

銅山街道と渓谷の自然

江戸時代、大間々は下野国(栃木)足尾銅山と江戸を繋ぐ足尾銅山街道(あしおどうざんかいどう)別名“銅山街道”(あかがねかいどう)の宿場町として栄えました。下野国(栃木県)足尾銅山の採掘銅は渡良瀬川沿いの渓谷(渡瀬渓谷)を下り、上野国(群馬県)笠懸野(大間々扇状地)を経て、利根川沿いの河岸まで運ばれました。こうした物流と渓谷(わたらせ渓谷)に広がる豊かな自然等が醤油づくりに最適な環境だったのです。

会社概要

| 会社名 | 株式会社岡直三郎商店(オカナオザブロウショウテン) |

| 代表者 | 代表取締役 岡 資治 |

| 創業 | 天明7年(1787) |

| 資本金 | 1,000万円 |

| 所在地 | ◾️本社 〒194-0023東京都町田市旭町1丁目23番21号 電話 042-722-2024 FAX 042-722-2270 ◾️大間々工場 〒376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々1012 電話 0277-72-1008 FAX 0277-72-1016 |

| ホームページ | https://www.nihonichi-Shoyu.co.jp https://www.kioke.jp |

| 事業内容 | 醤油製造 食品卸販売 貸ビル 飲食店 |

| 関連企業 | 岡醤油製造(株)(高崎市常磐町5番地) |

| 主要取引行 | 横浜銀行 三菱UFJ銀行 きらぼし銀行 群馬銀行 |

| 主要取引先 | 百貨店 スーパー 学校給食 病院 食品小売店 飲食店 |

製品化までの流れ・特徴と歴史

【主原料】 ①大豆( 蒸す)、②小麦(炒る)、③食塩(水に溶す) 【製 法】: ①+②+④”種麹“(たねこうじ)を混ぜる→⑤“麹”作る→+③混ぜる→⑥”諸味“が出来る→絞る→ 火入れ→検査→⑦”醤油”製品化(ボトル詰め)。【特徴】①殺菌力②消化促進③香り。【歴 史】: 701年(飛鳥時代)「醤(ひしお)」たいほうりつりょう記載、1254年(鎌倉時代)覚心(かくしん)お坊が中国から持ち帰る、1597年(室町時代)初めて「醤油(しょうゆ)」の文字文献確認、1640年(江戸時代)濃口・薄口醤油誕生、1963年(昭和時代)海外輸出開始、1997年(平成時代)びん・ボトルのリサイクル等開始。

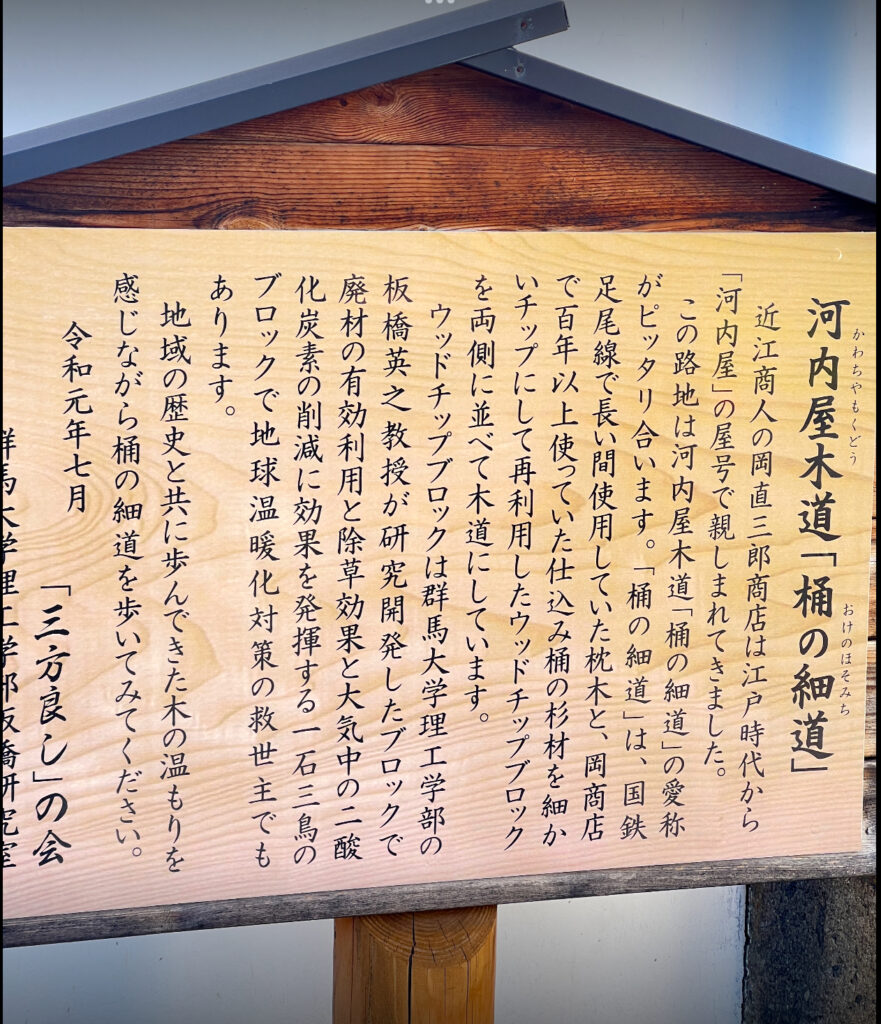

”桶の細道“・地球温暖化対策

河内屋木道「桶の細道」(おけのほそみち)工場内の路地にも環境への配慮を物語っています。旧屋号「河内屋」で残る木道は、河内屋木道「桶の細道」の愛称で親しまれて来ました。鉄足尾線で長い間使用していた枕木と、岡商店で百年以上使っていた仕込桶の杉材を細かいチップにして再利用したウッドチップブロックを両側に並べて木道にしたものです。これは群馬大学理工学部の板橋英之教授が研究開発したブロックで、廃材の有効利用除草効果と大気中の二酸化炭素削減に効果を発揮する一石三鳥のブロック(優れもの)で地球温暖化対策の救世主とも言われています。令和元年「三方良し」の会・群馬大学理工学部板橋研究室

老舗の風格と安らぎ

2013年、大間々工場の店舗兼主屋ならびに文庫蔵等国の登録有形文化財(建造物)に登録。

お店でアメージング

醤油のバラエティも豊富、なんと醤油アイスクリームまで!

これはイケル!アイスクリームに様々な醤油をトッピング!アイスの”クリーミーな甘さ”と”醤油味”が相性抜群!思わず薦めたくなる!!!